数字经济背景下传统文物建筑活态赋能路径探析——以青岩古镇为例

摘要

关键词

数字经济;传统文物建筑;活态赋能;文创;文化旅游

正文

一、引言

数字经济是以数据资源为关键生产要素,以现代信息网络为主要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,促进效率提升和经济结构化的一种新经济形态。

当前,数字经济在古建筑领域的发展状况可以说是积极向上的。数字经济以其便捷、高效、创新的特点,正在对古建筑领域的保护、修复、研究和推广等方面产生了重要影响。

首先,在古建筑保护方面,数字经济提供了一系列技术手段来记录、分析和保护古建筑的信息。通过数字化扫描技术,可以快速、准确地获取青岩古镇的三维模型,有助于更好地理解和保护古建筑的结构和特征。

其次,在古建筑修复方面,数字经济提供了一系列辅助工具和方法。利用虚拟现实和增强现实技术,可以重现青岩古镇里有损毁的建筑的原貌,有助于修复过程中的参考和指导。此外,数字经济还促进了古建筑研究和传承的发展。通过数字化手段,可以对青岩古镇进行深入的研究和分析,挖掘其历史文化价值和艺术特色。数字技术还为青岩古镇的推广和传播提供了全新的方式,如虚拟导览、在线展览和数字技术与文创产业相结合等,使更多人能够了解和欣赏古建筑的魅力。

青岩古镇通过打造智慧旅游服务平台,积极推进VR、AR等新技术在旅游行业的应用;在数字化方面,青岩古镇还发掘传统文化资源,将中华传统节日、传说故事等加入数字化设计中,打造多元化文化产品。

本团队拟在青岩古镇现有数字化建设基础上,对其文物建筑活态赋能路径进行探析。将资源优势转化为经济优势,做到社会效益与经济效益的统一。

二、研究背景

2.1青岩古镇丰富的古建筑资源

贵州是全国世界自然遗产数量最多的省级行政区。贵州是个名副其实的“山地王国”,山峦重叠,溪涧纵横,地表崎岖,落差巨大。在这样的自然环境下,贵州先民利用自己的智慧,建造了一座座或瑰丽恢弘或结构奇巧的宫庙寺观、祠堂会馆、佛塔牌坊、楼阁桥梁,创造了具有特殊文化印记的山地建筑文化。这些建筑既结合了当地的环境,又融合了不同的民族建筑特点。

青岩古镇是一座历史悠久的古镇,有大量保存完好的传统建筑,主要分布在镇中心和周围的山坡上,具有很高的历史、文化和艺术价值。该古镇的主要古建筑资源包括以下几类:

1.明清时期的宏伟古建筑:包括古代的城门、城墙、古桥等,如清代的青岩城门牌坊、兴仁洞桥、长寿桥等,都体现了明清时期贵州省西南部地区的传统建筑风格和工艺艺术。

2.传统的民居建筑:主要是明清两个时期的砖木结构和土木结构房屋,其中最具代表性的是彝族人造四合院建筑,如江岸库、古屋、洛秋苑、周氏家屋等,这些建筑的设计和装饰细节都反映了彝族风俗文化的特色。

3.传统的宗教建筑:主要是古寺、道观和古庙,如麻江寺、通福阁、安隆寺等,这些建筑都是贵阳地区佛教和道教信仰的重要场所,具有较高的文化和宗教价值。

4.传统的商业建筑:主要是古代的商铺、会馆和茶楼等,如青岩码头、春兰堂、弘一堂、玉带楼等,这些建筑的设计和氛围反映了贵州省商业和城市文化的历史面貌。

2.2数字经济的发展前景乐观

当前,在互联网快速普及的当下,数字经济崛起。AI、VR、AR等新技术将助力贵州古建筑资源的开发与推广。现代技术手段在古建筑保护利用方面的应用已经非常广泛,同时为了更好的响应国家文化自信和发展发扬传统文化的相关政策,团队提出对传统文物建筑进行活态赋能,通过对古建筑的现状研究和商业化开发,在数字背景下探讨和研究传统文物建筑活态赋能路径,激活传统文物建筑的商业化价值。

经本项目组前期调查发现,传统古建筑的发展中出现了商业开发同质化过度化、相关产业规划布局不完善、管理组织体系不完整以及日常管理修缮缺失等问题。贵州省气候特征复杂,古建筑易受自然灾害的影响,况且,青岩古镇一直处在被开发和利用的过程中,许多古建筑都成为了观光旅游景点,这就为古建筑保护带来了人为因素的影响,加重了古建筑保护的难度。

种种困境,表面中国亟待一个专业平台来专门整合青岩古镇的古建筑资源,规范相关产业进行活态赋能。

三、青岩古镇活态赋能发展现状及问题

3.1 青岩古镇活态赋能发展现状

青岩古镇现已成为一个促进文化、旅游、创意等多维度融合与发展的产业综合体,得到了政府和社会各界的广泛关注和支持。

在活态赋能方面,当地政府采用多项措施加强了对古镇的保护和开发。比如,推进古镇传统文化和现代创意的结合,重点打造了“青岩街区创意产业园”;建立旅游新业态和产业链,提升旅游服务体验;推动文旅融合发展,吸引了一批文创企业入驻,为古镇注入了新的活力。同时,政府还在古镇周边建设了现代化的旅游配套设施,提高空间功能的效能,例如强化道路、电力、供水、舒适卫生等基础设施的建设和完善,提升了游客的旅游体验,促进了古镇旅游产业的发展。

此外,当地政府还重视生态环保和绿色发展,积极推动青岩古镇向生态旅游和绿色发展模式转型。政府投入大量资金改善全镇的环境,引进新技术和新理念,在水保、土保方面得到了突破性的进展。这些措施和举措还创造了就业机会,助力了社会经济的发展和进步。

3.2青岩古镇活态赋能发展问题

3.2.1过度保护,忽略资源利用

青岩古镇大部分传统民间建筑兴建于明清时期,距今有较大的时间跨度,为保护古镇风貌,各级政府在2000-2023这二十余年里展开了一系列关于青岩古镇修护建设工作,先后维修了状元故居、状元街、天主教堂、文昌阁、万寿宫、北古驿道等传统建筑,制定了相关保护建设管理方法,出台了《青岩古镇保护条例》,加强了对古镇古建筑的管理,时间和经济投入都较大。但在完成修复修缮工作后,各传统建筑中作为景点资源对外开放展示的数量少,且仅是作为静态景点供游客参观,没有结合建筑特色和地狱文化开发文创产品,缺乏周边产品的衍生发展,忽略古建筑本身所承载的文化底蕴,局限于对建筑空间上的静态保护,忽视建筑遗产文化资源的利用。

3.2.2商业化严重,文化附加值低

当前,青岩古镇作为5A级景区在旅游产业上发展较为完善,对于“有利可图”的青岩古镇,许多商户租赁当地居民房屋售卖相关商品,他们通常不关注文物本身特点,而是随着古镇旅游潮流,什么火便卖什么,什么来钱快就开设什么店铺,其中有“商品”无“文化”现象严重,售卖商品毫无特色,与其他地区古镇商品雷同,经营混杂的业态冲击着地域文化,无法体现当地特色,过度商业化开发,忽视古镇内在底蕴,文化附加值低。与此同时,因过分追求产业的发展和经济的提升致使古镇建筑以商铺、民宿等为主,相对的传统的民间古建筑因经济效益低下而无人问津。

3.2.3布局杂乱,旅居空间挤压

现在的青岩古镇是以明朝时期青岩人班麟贵修建的青岩老城为基础的建筑,青岩人民生于斯长于斯,在古镇及周边农舍从事经营活动,古镇对于他们来说亦商亦家。因此,古镇的开发是与古镇城镇化相结合的。在此背景下,古镇的主要功能还是适宜居住而兼具旅游功能。但随着青岩古镇旅游功能的开发,游客浏览空间与居民生活空间出现重叠,导致旅居体系紊乱,服务居民的社区业态与服务游客的旅游业态混杂,二者空间布局混乱,当地居民的生活步调被前来旅游的游客打乱,生活资源无意识间被旅游开发侵占。若建筑布局不进行改善优化,当旅居空间挤压冲突积累到一定时期时,当地居民怨气爆发,将限制古镇更深远的发展。

四、青岩古镇活态赋能路径探索

活态,是指活化的形态,在确保非遗生存条件和生命之本的前提下,就当代社会特点对非遗做出现代化转化和创新后其所达到的状态。赋能是指通过各种权利、资源、能力、方法和技术来提升主体,进而实现价值创造。活态赋能是指通过人类富有创造力的利用各类资源来赋予非遗活力,力求在新的时代背景下,恢复或再造非遗的生存环境,使之获得新的造血能力的过程。内涵包括两个方面:一、要保护遗产的原始属性;二、适应现代社会发展需求对其充分利用,从而创造价值。

4.1加强顶层设计,建立矿藏级别传统古建筑数字档案

数字化背景下,为我们带来了新的文物保护思路。对于青岩古镇文物建筑的保护我们不再拘泥于封闭保护,而可以借助现有数字化技术,建立一套物理分散、逻辑互联的矿藏级别传统古建筑数字档案,将青岩古镇中的传统民俗建筑分类规整统计数据上传至数字平台,使呈现静态保护的古镇建筑成为可永久保存、可持续再现,在可持续保护、研究、利用中不断增值的文化资源。

4.2利用数字化技术,搭建不可移动文物信息平台

对文物的保护应该是多方面的,要想使青岩古镇的文物建筑更长久的留存下去,除了静态空间的保护,更多的是需要结合时代背景使之以数字化形式呈现活态。可以考虑利用三维激光扫描、数字高清摄影等现代测绘技术以及数据采集处理系统,对青岩古镇中的文物建筑的关键信息进行详细记录、整理、汇总、分类,存储于数字化信息平台使其具有更长的保存期。在此基础上,对于平台中各建筑物的具体数据,针对性的利用BIM、3D打印、VR、AR对古镇中极具代表性的万寿宫、文昌阁、慈云寺等建筑进行修复和复原;同时利用现代网络、计算机技术定制古建筑数字终端产品,为文旅融合提供信息支撑。

4.3结合虚拟现实技术,建立青岩古镇虚拟线上展览馆

前文在分析青岩古镇存在的活态赋能发展问题中提到,政府过度保护文物建筑致使许多文物资源荒废不得利用。政府担心的过度开放文物景点会增加文物建筑被破坏的风险和古建筑保护的难度的问题,随着信息时代数字技术的兴起,我们可以考虑通过重点微缩模型、实物影像、文字图片与SG+VB、数字模拟等多种形式,将古镇中的传统建筑扫描记录数据并上传至互联网终端,形成青岩古镇线上虚拟展览馆进行线上展示,并衍生发展线上教学课程进一步加强文物建筑保护的宣传,从而使之成为传统建筑展示、学习参观、科研教育、文化研学的朝圣地。

4.4利用大数据分析技术,建立数字孪生古镇,并通过收集的大量实时数据对古镇整体布局进行监测规划,进行目标客户细分,挖掘客户新需求,平衡旅居矛盾。

青岩古镇在旅游商业的布局上呈现“古建筑+传统商业街”的模式,其中旅游业态主要集中在南北明清街道两侧,利用空间仅限于一楼,二楼利用率低,但商户数量多,即存在占道经营、随意摆摊的现象,这种模式下的布局与周边古镇其他著名文物建筑联系少,且与当地居民生活业态布局有所干扰。在选择应用大数据分析后,建立起数字孪生古镇以科技赋予古建筑动力,在收集大量实时数据的基础上,能将古镇的文物建筑与功能性商业空间串联并最大程度的规避旅居空间占用问题,并根据不同用户的需求,设计出符合不同人群的“观光—商业—核心体验—商业—观光”旅游路线。

4.5线下文旅融合,推动古建筑效益转化

青岩古镇作为贵阳极具人文特色的5a级景区,其旅游开发属于上升期,但由于旅游模式过度倾向商业开发,古镇自身文化特色逐渐缺失。面对这一问题,可以通过优化文化产品、创新内容形式和丰富展陈手段等方式,摒弃低劣的伪文化旅游业态,保留青岩古镇本身文化特色,打造文旅品牌型古镇,宣传古镇中历史弥久的一宫二祠五阁八庙九寺等文物建筑,打造“文化体验+度假”专属IP,使青岩古镇中的传统古建筑成为游客喜爱的文化体验目的地,进而成为传播传统建筑文化、增强民族自信的有效平台。

4.6衍生周边产品,创造经济效益

青岩古镇对于文化资源利用度较低,古镇售卖的以自身文化特色为主的产品较少,大多是像仅仅附有汉服元素、民族元素伪文化的产品,而青岩古镇要想追求更长远旅游发展和更好的文物建筑的保护,必须将文旅结合,设计出真正体现自身文化特色的衍生产品,弘扬传统文物建筑保护精神。例如可以根据古镇中具有代表性的建筑(如文昌阁等)为原型,创作以积木为代表的文创产品,吸引游客在观摩具体景点建筑后自己动手还原迷你版建筑,在实现文物建筑创收的同时,使游客更切身感受到文物修复保护的乐趣与重要性。

4.7与国潮结合,使古建筑时尚化

青岩古镇在过往旅游模式中,核心旅游模式侧重“观光建筑+地域小吃”,并形成了一定规模,但这一模式在越来越多景点兴起间被模仿已失去差异特色,特别是在现今年轻人成为旅游主要消费群体后,仅仅是单一的旅游模式难以产生竞争力。结合时代发展国潮,青岩古镇必须创新旅游模式,为文化旅游做加法,以文物建筑体验为主导,使古建筑时尚化。

核心网红主题一:与剧本杀相结合。编写以古镇中青岩书院、状元府、水星楼、九泉寺为主角,文物建筑保护为主旨的特色剧本,并增设以古镇传统文物建筑物相关的网红打卡点,力求使客户沉浸式体验文物魅力,吸引年轻一代关注文物保护,使活态赋能措施年轻化时尚化。

核心网红主题二:打造虚拟现实交互体验区。在古镇东门入口大天井区域依托其充裕的空间,可建立以青岩历史、名人故事、古建筑背景为主题的文化体验馆,通过前面提到的vr等虚拟技术营造具体故事场景,并串联街区内的相关建筑空间,引导游客根据剧情线索进入不同文物建筑的故事中体验历史和传奇故事,身临其境的感受古建筑的历史文化底蕴。

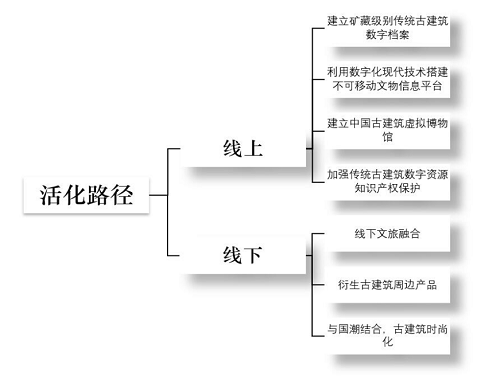

图1:青岩古镇活态赋能路径

五、结束语

总之,在数字经济背景下的青岩古镇活态赋能路径还是较为丰富的。通过数字档案,借助新技术、方法实现建筑档案数字化服务,既满足了新时期文保工作的需要,又提高了文物管理手段的科技含量。建设数字化文物信息平台,为学习传承、交流互动、推广服务提供了新的文化载体,有益于实现青岩古镇的建筑文物传承与开发。

通过古建筑虚拟博物馆与文创开发、文化旅游、国潮等线上及线下路径与古建筑保护相结合,可对青岩古镇传统文物建筑进行有效活态赋能。通过赋能路径,形成以传统建筑文化为导向的特色旅游产业链,增加游客的体验感,真正做到“一次依托、两次赋能、实现活化”,将资源优势转化为经济优势,走特色化时尚化可持续发展道路,实现平台可持续运营,做到社会效益与经济效益的统一。

参考文献:

[1]赵夏,何流.国际发展·理论研讨·管理实践·遗产与社会--“他山之石:国际文物保护利用理论与实践”会议综述[C].//他山之石——国际文物保护利用理论与实践学术研讨会论文集.2018:1-10.

[2]孙翰伯.1948--1966年中国文物建筑保护制度及实践[D].河南:郑州大学,2021.

[3]孟姝芳,杨锋.文物活化与国家形象的建构[C].//中国观察——国际文物保护利用理论与实践学术研讨会论文集. 2018:38-45.

[4]王小斌,刘晨皓.文化旅游视角下新疆吐峪沟麻扎村传统聚落活化利用研究[J].华中建筑,2022,40(3):137-141.

[5]钟奇津.龙南县客家围屋的保护与设计研究--以龙南县猫柜围为例[D].江西:江西师范大学,2020.

[6]李唐.东莞清溪镇三中村上围碉楼组团保护与活化设计研究[D].陕西:西安建筑科技大学,2017. DOI:10.7666/d.D01302090.

[7]张文硕.乡村振兴视域下古村落活化开发研究[J].美与时代·城市,2021(6):42-43.

[8]王静.城市化进程中古建筑保护的制度困境及出路探索[J].四川水泥,2020(10):315-316.

[9]马周梖.山西省文物建筑认养制实践研究[D].山西:山西大学,2020.

[10]石勇.数字经济的发展与未来[J].中国科学院院刊,2022,37(1):78-87.

[11]沈宇峰.文化遗产数字化保护在文化创意产业发展中的研究与探索[J].人文之友,2020(21):28-29.

[12]祝笋,袁赵蔓. 文物建筑保护中虚拟现实技术的应用研究——以西大街耶稣圣心堂为例[J].华中建筑,2022,40(4):33-38.

...